di Francesco Marchese

Da sempre le epidemie hanno segnato la storia dell’umanità. Lo abbiamo tristemente riscoperto noi per primi che da ormai 13 mesi ci confrontiamo con la più estesa pandemia dell’epoca contemporanea causata dal Covd-19. Tali fattori sono stati e sono ancora cagione di mutamenti culturali e sociali, innovazioni scientifiche e tecniche e chiaramente segnano in modo indelebile la storia. Sicuramente, tra tutte, quella più celebrata dell’epoca moderna fu la peste che dal 1629 al 1631 imperversò in Italia.

Come non pensare subito al celebre romanzo di Alessandro Manzoni “I promessi sposi” – primo romanzo storico dell’era moderna e colonna portante della letteratura italiana – che proprio della grande peste fa in qualche modo uno dei fattori principali della sua opera.

Come il Manzoni anche l’autore del libro “Cristofano e la peste” edito da Il mulino ha intrapreso una seria ricerca archivistica. Carlo Maria Cipolla ci restituisce non solo la cronaca di un’epidemia di peste, una delle più importanti della storia, ma ci fornisce con dovizia di particolari lo spaccato di una società rurale basata sull’agricoltura, principale fonte di sostentamento alimentare prima ancora che di guadagno, e su piccoli scambi commerciali. Lo fa prendendo ad esame l’allora piccola cittadina di Prato, a due passi da Firenze. Protagonista della vicenda descritta dall’autore è Cristofano di Giulio Ceffini, autorevole e prodigo provveditore alla sanità di Prato.

Cristofano Ceffini non era medico, ma un pratese benestante (nella Decima Granducale del 1621 era stato tassato per poco più di 6 fiorini, mentre i più ricchi pagavano al fisco circa 8 fiorini: era perciò tra i 30 pratesi più ricchi del suo tempo) che aveva avuto anche esperienze di tipo amministrativo (nel 1629 era stato eletto Gonfaloniere di Prato per il bimestre marzo-aprile e dal primo settembre alla fine d’ottobre fu uno degli otto priori cittadini) e contabile (sostituto provveditore di palazzo alla fine di ottobre 1629).

Quando, il 3 agosto 1630, Prato si sentì ormai assediata dalla Peste, decise di portare da quattro a otto gli Ufficiali di sanità ma trovò difficoltà a reperire candidati: la carica, infatti, non solo era molto rischiosa per la necessità di trovarsi ad operare a contatto con la malattia o potenziali infetti, ma anche chiedeva al candidato di assumersi grandi responsabilità perché da quelle decisioni poteva dipendere il futuro dell’intera comunità; infine la carica non era remunerata e per questo portò molti insigni pratesi a rifiutare con garbo ma fermamente l’incarico. L’unico che accettò l’invito del governo cittadino fu appunto Cristofano che l’11 dicembre dello stesso anno, con la Peste ormai in città da un paio di mesi, fu nominato provveditore alla sanità: la sua battaglia contro la Peste era ufficialmente cominciata (gli fu riconosciuto anche un piccolo stipendio, 8 scudi al mese, la paga di un becchino).

Di questa sua esperienza conosciamo molti dettagli grazie al suo Libro della Sanità che divenne così una guida minuziosa della pestilenza più famosa della storia moderna.

Nelle pagine di quello che di primo acchito oggi potremmo intendere un libro scientifico redatto da un medico, un esperto in patologie virali, si palesano in realtà una serie di accorgimenti più morali e pratici che medici. E la cosa è comune, è insita in quella società, basti pensare che secondo un elenco redatto dal cancelliere comunale il 5 febbraio 1631 – quando la peste stava ormai per volgere al suo epilogo – il salario più alto tra chi lavorava per la Sanità spettava al Chirurgo, con 18 scudi mensili, che solo a causa dell’emergenza dilagante e l’impossibilità a trovare altri chirurghi aveva da pochissimi mesi ottenuto un aumento superando il confessore al quale spettavano ben 16 scudi.

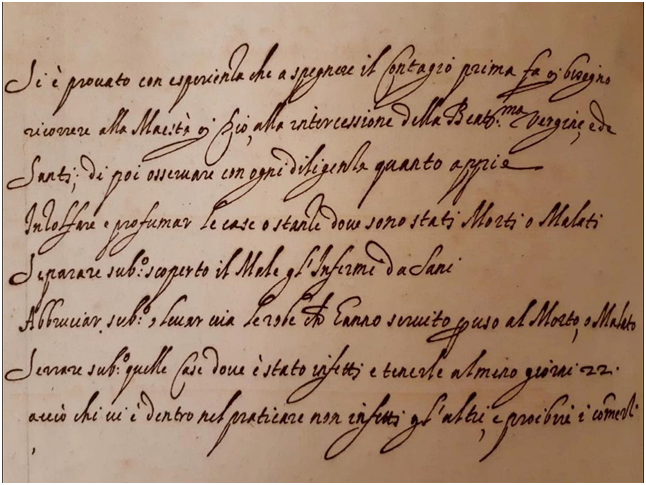

Ma la tendenza la si intuisce anche in un elenco che fornisce lo stesso protagonista riguardo a ciò che un buon ufficiale sanitario doveva fare in caso di peste:

Si è provato con esperienza che a spegnere il contagio prima fa bisogno ricorrere alla Maestà di Dio, alla intercessione della Beatissima Vergine e de’Santi; di poi osservare con ogni diligenza quanto appiè:

Come fa notare l’autore si tratta di norme di buon senso, e non occorreva essere medici per praticarle o divulgarle ma ciò che balza evidente ancora una volta è la centralità del fattore morale, religioso e culturale prima ancora che sanitario.

Tuttavia come possiamo non notare già allora alcune similitudini con la nostra attuale situazione come quello della quarantena a 22 giorni, l’isolamento sanitario di intere città, e l’utilizzo di passaporti sanitari.

Altro aspetto interessante è l’insofferenza delle persone alle limitazioni e ai controlli, siano pure esse finalizzate al contrasto della diffusione del morbo, e anche in questo caso, il paragone viene naturale con i giorni nostri. Cipolla riporta il caso della vendemmia del 1630. «Era stata un’annata eccellente per la produzione viticola, e in settembre ed ottobre, ad onta del fatto che il villaggio di Tavola fosse già stato chiuso per causa di numerosi casi di morte e di malattia sospetti, molti pratesi vi andarono per vendemmiare».

Inoltre a dispetto di tutte le precauzioni, non si riuscivano a mantenere in completo isolamento gli appestati del lazzeretto tanto che gli ufficiali sanitari di Prato dovettero riferire disperati alla Sanità di Firenze – che aveva il controllo della situazione di tutto il Gran Ducato – che «gli loro ordini sono poco obbediti da questi popoli et che per ciò la loro opera si rende poco meno che frustatoria» e per porre rimedio alla faccenda chiesero ed ottennero un editto che comminasse addirittura la pena capitale ai trasgressori.

A ciò si devono aggiungere i problemi finanziari che l’epidemia aveva provocato. La cronica carenza di fondi portò Cristofano, per sopperire alle urgenti e tragiche necessità, al ricorrere a ogni sorta di espedienti. Fin dal dicembre 1630, al momento della sua assunzione a provveditore, fu chiaro che i fondi disponibili non sarebbero stati sufficienti, specie per le spese straordinarie. Ad esempio, dopo vari tentativi di realizzare il nuovo lazzeretto e casa di convalescenza al di fuori delle mura urbane, puntualmente ostacolati dai proprietari dei luoghi ipotizzati, quando finalmente si era deciso e ottenuta l’agognata disponibilità comune nel collocarli rispettivamente, l’uno nei locali del Convento di Sant’Anna e l’altro, a poca distanza, nella Casa del Poder murato, si dovette ricorrere alla carità pubblica. Cristofano – ad una settimana dalla sua assunzione – organizzò una «cerca di robbe e denari». Il lazzeretto e la casa di convalescenza erano infatti sprovvisti dei letti, delle coperte, delle lenzuola, della legna da ardere e di ogni altro necessario. Ed era inverno. Per dar peso all’iniziativa ed incoraggiare la partecipazione vi prese parte lui stesso. Con due aiutanti andò di casa in casa questuando. Ma ciò che Cristofano riuscì a racimolare servì a stento a sistemare il convalescenziario. Per il lazzeretto il problema era notevole: i malati giacevano sul pavimento fradicio, senza nulla per proteggersi dal freddo e dall’umidità. Cristofano decise quindi di requisire mobili e masserizie dalle case «dove sono stati malati o morti per contagio» e separò il buono dal cattivo. Buono era ciò che era ben conservato e di qualche valore, e cattivo ciò che era vecchio e malandato e valeva poco o nulla.

Normalmente per tali oggetti era prevista la distruzione col fuoco o la disinfestazione, in modo particolare si era istintivamente osservato e capito che alcuni oggetti più di altri trasmettevano il morbo. Ad esempio tutti erano d’accordo che letti, pagliericci, coperte, vesti e biancheria, che erano stati a contatto di un infetto dovessero essere bruciati. Ma come non si poteva non tener conto della situazione generale ed ammettere delle eccezioni? Si decise quindi, ancora una volta, di sacrificare l’igiene all’economia e disinfestare esclusivamente solo ciò che si era ritenuto buono per darlo in uso al lazzeretto. Il resto venne bruciato, e non perché non costasse farlo ma solo perché era più economico rispetto alla disinfestazione.

Lo stesso Cristofano si trovò ad anticipare denari di tasca propria, ma la cosa a quei tempi era frequente per chi ricopriva un ufficio pubblico.

Per capire la peste bisogna avere ben presente quindi le tre questioni fondamentali che abbiamo fin qui descritto seppur sinteticamente. La peste ha chiaramente un’implicazione sanitaria che si risolve col fuoco, economica che si risolve con l’oro ed infine sociale e di ordine pubblico che si risolve con la forca. È esattamente ciò che nel 1576 teorizzò il medico Giovan Filippo Ingrassia impegnato nel combattere la peste siciliana. Il suo motto infatti fu: «oro, fuoco, forca.

Ignis, furca, aurum sunt medicina mali: l’oro per le spese, la forca per punire chi violava le disposizioni sanitarie e spaventare gli altri, il fuoco per eliminare gli oggetti infettati».

Certamente noi abbiamo un’idea abbastanza ben strutturata circa i diritti del cittadino e questo implica che la comunità si faccia carico di soddisfare tali diritti, come quello alla salute, o ad un sostegno economico per le fasce più deboli della società. Ma ai tempi della peste dei Promessi sposi come funzionava? Chi pagava? Chi gestiva l’emergenza?

Abbiamo visto che al centro dell’azione vi erano gli ufficiali sanitari, un gruppo di persone preminenti del luogo, «gentilhuomini», scelti di preferenza tra coloro che fossero pratici di amministrazione. Di fatto non era prevista alcuna preparazione medica e la cosa non deve stupirci; si consideri che regolarmente nella Prato del Seicento vi erano in totale meno di dieci tra medici e barbieri-chirurghi per una popolazione di circa 17.000 anime.

Dunque tra questi ufficiali sanitari fu eletto a Provveditore alla sanità Cristofano di Giulio Ceffini, il quale ebbe il compito, per dirla con parole a noi più vicine, di coordinare e gestire l’emergenza sanitaria locale, pur non avendo alcun rudimento di medicina. I suoi compiti erano comunque ben definiti:

Primo: che dovesse esser tenuto pensare a tener provvisto detto lazzaretto e luogo di convalescenti di tutte le cose necessari et invigilare le omissioni di esse per il buon governo e che li malati siano condotti al lazzaretto.

Secondo: che deva pensare a far serrare in casa tutte le persone sospette di contagio et a quelle far pagare la solita mercede.

Terzo: che deva anco pensare passati li debiti tempi di far aprire li detti serrati in casa con quei riguardi che si ricercano.

Quarto: deve fare eseguire le deliberationi che alla giornata si faranno da deputati.

Quinto: deve vigilare che dal Camerario non si paghi per maggior numero di bocche serrate e perciò faccia vigilare alli esecutori e rappresentasse quando per morte o per altro accidente somassero le dette bocche.

Sesto: soprintendere che chi serve la sanità faccia l’offitio suo e che li malati e convalescenti siano ben trattati e li morti habbino aggiustata sepoltura e fare eseguire altre cose simili.

Oggi più che mai possiamo capire che non era poca cosa. Si consideri inoltre che il salario del Provveditore era pressoché simbolico, appena 8 scudi al mese, lo stesso di un becchino. Ma nella società del tempo vigevano regole di comportamento non scritte e ci si aspettava un certo senso del dovere, oltre a quello civico, e una notevole dose di dedizione dai cittadini di rango e Cristofano possiamo dire che le ebbe tutte.

Inoltre va detto che a quei tempi gli ospedali erano istituzioni potentissime, dotati di terre e immobili, frutto di donazioni e lasciti, i quali consentivano in periodi normali cospicue entrate che in alcuni casi, ed è quello di Prato, superavano quelle della Città. Essi tuttavia non si occupavano di norma dell’accoglienza e della cura dei malati come avviene oggi ma più facilmente funzionavano come orfanotrofi.

A Prato a quei tempi vi erano due ospedali: quello della Misericordia e quello di San Silvestro, entrambi sotto la stessa amministrazione che dipendeva da un governatore di nomina granducale. In un primissimo momento si scelse di trasformare il San Silvestro in lazzaretto ma come si è detto la scelta non fu felice e richiese in poco tempo il trasferimento in un altro luogo al di fuori delle mura. Al Misericordia invece spettava la fornitura di vitto, medicine, combustibile, letti e tutto l’equipaggiamento necessario al funzionamento di un lazzaretto, mentre la Città si sarebbe accollata le spese del personale. Così doveva essere anche quando il lazzaretto venne trasferito come si è già detto nel Convento di Sant’Anna ma non fu mai automatico. Il governatore degli ospedali, tal Capitan Martinazzi, difficilmente forniva il reale necessario tanto che si dovette spesso ricorrere a rimostranze presso il Gran Duca.

In pratica il compito di provvedere a tutto ciò ricadde su Cristofano che dovette arrivare a comprare anche pentole, catini, masserizie e medicine, cioè insomma quanto l’ospedale non inviava.

La prassi prevedeva inoltre che i malati fossero dimessi – una volta che dal lazzaretto erano stati trasferiti al convalescenziario e li avevano trascorso il periodo di quarantena – solo dopo averli «lavati molto bene, abbruciatili tutti i loro panni di dosso e rivestiti di nuovo da capo a piedi e datoli a elemosina soldi 10 per ciascuno». Questo prevedeva la prassi, in teoria.

Nei fatti però spesso mancavano i fondi necessari e gli scenari che si verificavano puntualmente erano il mancato congedo dei malati o il dimetterli facendoli tornare alle loro case con gli stessi abiti nei quali erano stati per tutto il tempo. E la cosa non era solo una ridicola beffa agli occhi di tutti ma rappresentava soprattutto un grave errore e pericolo per la salute dei dimessi e delle loro famiglie, alle quali facevano ritorno, tanto che la cosa provocò in moltissimi casi la reincidenza e l’infettamento di altri.

Il fattore economico era quindi tutt’altro che secondario. Era così preminente da passare avanti a tutto, nonostante il dramma e la miseria di tanto male.

Come possiamo ben immaginare la peste cambiò notevolmente gli stili di vita e alcune persone vennero arruolate dagli ufficiali sanitari per vari compiti. Sin dall’inizio dell’epidemia erano stati assunti quattro becchini, il confessore, il chirurgo, due inservienti e un uomo che distribuisse il cibo a quanti erano confinati in casa. A questo primo nucleo di nove persone si dovette mettere mano nel giro di pochi giorni a causa della morte di molti di loro, ma fu la prima di una lunga serie di rimpiazzi che si aggiornava quasi con cadenza settimanale. Si dovettero assumere di li a poco anche il bargello con le guardie che stazionavano alle porte della città, un donzello, oltre naturalmente a Cristofano che ricopriva l’incarico di provveditore. Un piccolo esercito di 17 figure, sostituite man mano che sopraggiungeva la malattia o la morte di uno di uno di loro, con una spesa complessiva di 975 lire al mese.

Tra questi si ritiene degna di sottolineatura l’istituzione di una figura che distribuisse cibo e sussidi. La città aveva infatti stabilito che tutti i confinati in casa avessero diritto di ricevere 13 soldi e 4 denari al giorno, quota che fu ridotta a 10 soldi al giorno dopo l’assunzione di Cristofano per i problemi finanziari già visti e successivamente ridotta ancora a 5 soldi per coloro che erano reputati poveri, poiché questi già beneficiari anche di una razione gratuita di pane. Al di la di ogni considerazione di carattere economico ed informativo di cui l’autore ci parla con dovizia di particolari, ciò che si intende piuttosto rimarcare è il fatto che la comunità si sia comunque, in un modo o in un altro fatta carico di chi era nel bisogno a causa della quarantena, in un’epoca in cui il welfare non si poteva neppure immaginare. Certo come non ricordare le leggi sui poveri introdotte nel 1601 in Inghilterra o le pie istituzioni come i Ceppi di Prato che si occupavano di somministrare il necessario ai poveri della Città, e come a Prato questo succedeva un po’ dappertutto sin dal medioevo. Ma se è vero che spesso anche oggi si arriva a domandarsi il perché si debba spendere per venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che abbia bisogno di un aiuto, a maggior ragione, agli occhi di un uomo del XXI secolo, questo non può non far riflettere.

Sovente tendiamo a pensare che il principio di sussidiarietà o di solidarietà sia un’invenzione contemporanea. Sembra appropriato quindi far notare quanto già nel Seicento la società si facesse in qualche modo carico di chi era in difficoltà. Sicuramente questo può essere il fattore comune di tutta questa vicenda che solo in apparenza ha un carattere sanitario ma che in realtà ci presenta un’organizzazione sociale ben definita in cui certi principi, di solidarietà appunto sono ben consolidati, sia pure con le moltissime limitazioni di una organizzazione pubblica non ancora sviluppata.

Cipolla, ad un certo punto, riferendo le azioni di Cristofano nel cercare di risolvere un problema finanziario legato alla carenza di fondi, in una realtà poverissima, arriva persino a farci intuire un’involontaria manifestazione del principio di equità sociale quando ci fa capire che per Cristofano era un evidente abuso che ricevessero il sussidio anche coloro che non erano bisognosi. Stabilì così che «quelli che havevano il modo da sostentarsi» non avrebbero ricevuto nulla di nulla. In altri termini mise in pratica ciò che amava dire don Milani, ovvero che «non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali».

Sia chiaro, Cipolla, che ha letto le carte a fondo e vagliato personaggi e situazioni con la lente dello storico, ci fa capire che il solo interesse di Cristofano, «parsimonioso per natura, preciso ed onesto per educazione» era quello di amministrare oculatamente «il denaro del Pubblico» cosa che in quel frangente dovette costargli sicuramente la popolarità. Ma questa, un buon amministratore deve saperla posporre agli interessi di un’amministrazione efficiente.

Cristofano è sepolto nella Chiesa di San Francesco, nella cappella che prende il nome dalla sua famiglia.